1995年初夏,宋河酒厂迎来了一批特殊的客人。

那一天,酒业宗师周恒刚等人走进了位于豫东平原的这家老酒厂。他们下车后没有片刻停留,径直穿过厂区,走进发酵车间。热浪翻滚,酒香四溢,工人们正忙碌在老窖池边。周老从出酒口接过一杯刚流出的原酒,轻轻一闻,一口入喉,点头说道:“酒还可以,很能代表宋河的风味。”

那一次实地考察并未留下太多影像,但一句话却在厂里流传至今:“可以大胆试一试。”

他们真的试了,也真的守住了这口酒的灵魂。

30年后,2025年7月28日,“中国白酒科学文化考察走进宋河酒业”活动在河南鹿邑正式启动。此次活动由#周恒刚酿酒科学文化研究院、#好酒地理局 联合主办,河南省宋河酒业股份有限公司承办。

作为《周恒刚传》实地采写的重要一站,也是“中国白酒科学文化考察”的首站,此次考察不仅是对白酒现代化进程的回访,更是对周恒刚先生在宋河留下的科研遗产与文化精神的深入追寻。

在这一刻,宋河的过去、现在与未来,被重新打开,并于考察行程中缓缓展开。

在鹿邑

在地图上,鹿邑藏身于河南与安徽交界的黄淮平原,地势平展,土壤肥沃,黄淮之水在地下静静流淌。

鹿邑并不是一座张扬的城市,它没有磅礴山势,也无奔腾江河,却地处豫东门户、豫皖咽喉,东连安徽亳州,西通中原腹地,正是黄淮之间古老文明的交汇之地。

这片土地的地理,塑造了它的秉性。地势平坦,水土丰饶,自古农耕繁盛,是国家商品粮基地和重要的粮食主产区。而它的丰盈,不止体现在物产,更在于思想。

▎文化是一个城市的灵魂,古迹是一个城市的历史,老子文化已经融入每个鹿邑人血脉骨髓,成为岁月无法磨灭的印记。图源@视觉中国

早在两千五百多年前,鹿邑便以“楚国苦县”之名载入史册。就在这片古地,老子诞生于厉乡曲仁里。“睹斗牛之象而生”,一生白首,被尊为“老子”,他留下了《道德经》,也为鹿邑奠定了思想与文明的根基。

这片土地从不是昙花一现的圣贤之所,而是文化长河的源头活水。从汉唐的文脉流转,到宋元的理学风潮,鹿邑始终滋养着中原文化的主干。在这里,道、儒、民间信仰交织共生,形成了一种温润而厚重的文化气质。

文化不是空中楼阁,它需要土壤、气候、人心,也需要时间。而酒,恰恰是文化在时间中沉淀的产物。鹿邑能孕育老子,也能酿出宋河美酒,这并非偶然。

宋河酒业发源于鹿邑太清宫一带,东临涡水,南望淮阳,北倚商丘,西接开封。这一方水土,气候湿润、水质清冽、粮产丰富,酿酒因子丰饶——更重要的是,这里流传着“顺天应时”的酿酒智慧,几千年来从未间断。可以说,宋河既是地理的馈赠,更是文明在酒香中的延续表达。

在这样的环境下,宋河酒业逐渐发展出独特的“2366”酿造工艺体系:

● 两项独创

莲花心曲:酿制宋河粮液所需的“莲花心曲”,以优质豫东平原小麦为主要原料,经堆码培菌30天,静养老熟180天而成。宋河酒曲中微生物群系和霉类比较丰富,经过微妙生化反应转变成酒及其风味物质,为中国名酒宋河粮陈香“高度不烈、低度不淡”风格的形成,起到关键作用。

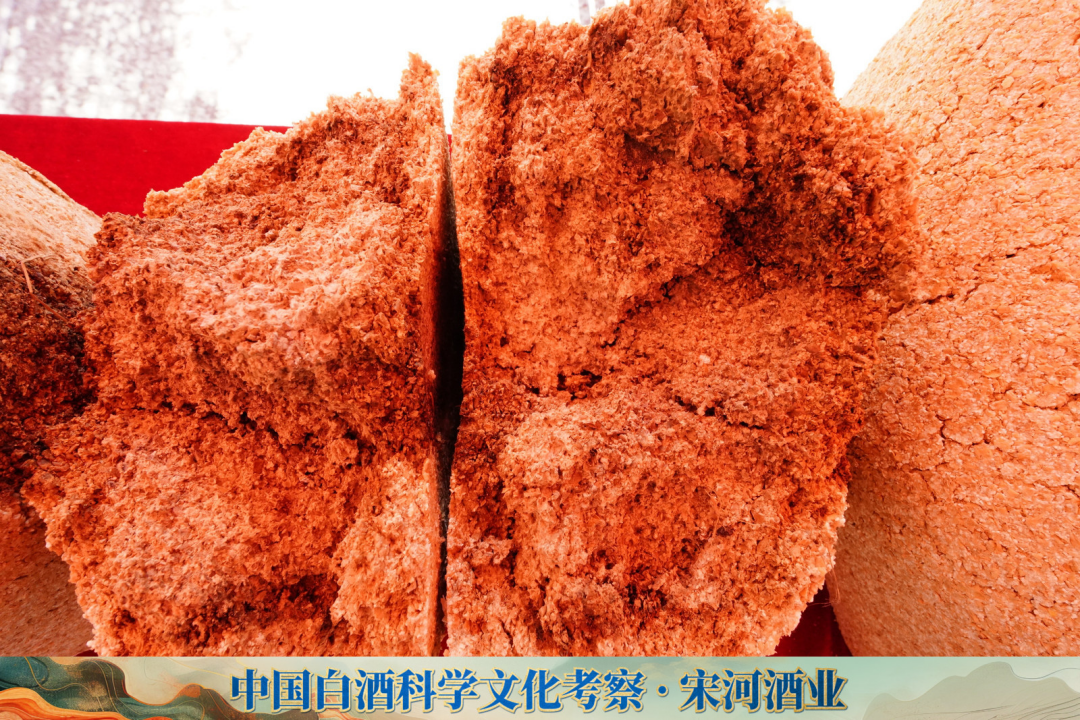

▎“莲花心曲”曲香浓郁、香气纯净,糖化力、发酵力、酯化力均衡刚劲,成为复兴宋河“粮陈香”标志性风味的关键基石。

功能窖泥:沿用古老玄泥窖池,率先实现窖泥微生物分离,形成“sh-1功能菌群”,种群数量超过千种,为香味物质提供深层支持,成就“脱五谷为玉液”的天然风味表达。

● 三大核心

原料优势:身处豫东粮仓,五粮配比(小麦、高粱、大米、糯米、玉米)科学合理,香气层次更为谐调。

环境优势:四季分明、湿度恒定、水质微酸、富含多种矿物元素,自然条件高度适配酿酒微生物的生长繁殖。

▎在宋河50年窖龄以上的小窖池里,糖化后的粮食与长期驯化的有益菌群充分接触,不断糖化、发酵、转化、丰盈,宋河粮液的本质慢慢浮现,品质缓缓升华。

老窖优势:万余条纯粮固态发酵窖池,120天超长发酵期,微生物群落稳定,香味物质积累充分,调味酒比例优于行业平均。

● 六道工序

从精选五粮、谐调配料、老窖发酵、精馏取酒、陶坛窖藏、大师匠选六环节把控质量,层层精细,滴滴用心。

● 六级精分

从出窖、配料、蒸馏、摘酒、品评、储存六个维度建立“分层-分段-分级”的标准体系,确保风味表达的精准与稳定。

我们常说,好酒离不开好水、好粮、好菌,但其实更离不开一个好地方。而鹿邑,不只是一个地理坐标,更是一种精神母体。

为深入探寻这瓶酒背后的文化基因与技术脉络,“中国白酒科学文化”考察团走进了宋河酒厂。

大胆试一试

在走访活动正式开启前,《周恒刚传》总主笔、著名历史文化学者、中国民生研究院特约研究员纪连海,以及《周恒刚传》总策划、原《华夏酒报》副总编辑徐立栋,对话了四位与酿酒事业相伴数十年的核心人物——宋河酒业质量中心总监杨明先,副总工程师李学思,酿造工厂厂长张强,以及酒体设计中心部长王志杰。

▎从左到右依次为《周恒刚传》总策划、原华夏酒报社副总编辑徐立栋,王志杰,李学思,纪连海,杨明先、张强。

在他们的回忆中,我们看见了周恒刚在这里留下的脚印。

那时宋河的发酵期只有40天。周老提出:“能不能延长?推到60天,甚至80天?”这个建议在当时白酒行业中极具突破性,也在宋河内部引发了一场持续至今的技术革新。

“这是一个非常严肃的问题。”时任车间主任的杨明先回忆道,“我们原来是18到20度的入池温度,周老建议压到15度。高温制曲、延长发酵期……这些改变,我们从没做过。”

“可以大胆试一试”,周恒刚的这句话激励了那一代宋河人。

▎杨明先

杨明先带队成立试验车间,开展60天、80天两个发酵池的实验,并将制曲温度从45度提高到62度。那时,宋河所用曲为中温曲,糖化率高,但发香物质不足。周老明确提出:“如果你要延长发酵期,那你的制曲温度也必须提高。”

“发酵期从三五天的主发酵期,延长到十天以上,一天一度,升温不能超过12到15度,这是非常细致的活。”杨明先说。为了确保每一个变量控制到位,他和班组成员逐项分析影响因素:环境、温度、水分、酸度,每一项都要达标才能出好酒。

“发酵期延长后,优质品率从25%-30%提升到60%-80%,这是实实在在的结果。”他表示。

▎李学思

“延长发酵期和提高曲温的建议,对我们影响极大。”李学思是1989年从河南省轻工业学校毕业后分配到宋河的工程师,一直从事科研和工艺改进。他见证了“北斗工艺”在宋河的落地和发展。

北斗工艺的核心,在于对窖泥的科学培养与“增己降乳”即“增己酸乙酯、降乳酸乙酯”的风味调控。“浓香型白酒的四大酯是己酸乙酯、乳酸乙酯、乙酸乙酯和丁酸乙酯。过度突出某一种,都会造成风味不协调。”李学思表示。

宋河的工艺改革,不仅改了发酵周期和制曲方式,更在技术层面推动了宋河从传统经验向系统科学转型——酒曲从中温曲向中高温曲发展,菌群丰富,产香能力显著提升。

李学思总结道:“我们后来发展出‘北斗七艺’,继承并扩展了周老提出的北斗工艺,为今天的‘2366生态酿造体系’奠定了技术基础。”

对于一线操作者来说,改革不是概念,而是每天面对的技术细节。

▎张强

张强1992年进入宋河,一直在原酒生产一线工作。他说得很实在:“发酵期延长了,原来40天,现在有90天、120天,操作难度变大。每一池酒的状态变化更复杂,入窖水分、酸度、温度控制更加严格。”

“过去我们凭经验看水分、摸酒醅,现在全靠数据监控、标准化流程。比如酸度控制,1.6是个临界点,高了就抑制微生物生长,影响发酵;低了也不行,升温不够。”张强和团队每天盯着池温、酒醅状态,有时发现一个池子不升温,就要一起复盘讨论,甚至“刮风下雨都要算进去”。

在他看来,发酵池虽然是敞开的,但酿酒的过程一点不“粗”,每一个参数都需要精准把握,稍有不慎就会前功尽弃。

▎王志杰

王志杰是酒体设计中心的部长,更多参与的是酒体设计和原酒品评质量分析和把控。

“当时我们刚参加工作没多久,能听到周老讲课,是非常震撼的。”他提到,周恒刚讲到基础酒和调味酒的协调,尤其强调乳酸乙酯与己酸乙酯的比例关系,“如果比例不协调,酒的味就不爽。”己酸乙酯过高酒的刺激性也越大。

王志杰回忆,他们向周老反映原酒验收和调酒时的实际问题,周老根据他们的发酵周期和曲药状况和所产酒质,详细分析了酒体结构。“他说得非常科学,也非常细致。”详细讲解了影响浓香型白酒质量因素,风味成份和量比关系的重要性。

如今,王志杰主导的酒体设计以“掐头去尾、摘取中段

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

关键词:

凡注有"实况网-重新发现生活"或电头为"实况网-重新发现生活"的稿件,均为实况网-重新发现生活独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"实况网-重新发现生活",并保留"实况网-重新发现生活"的电头。